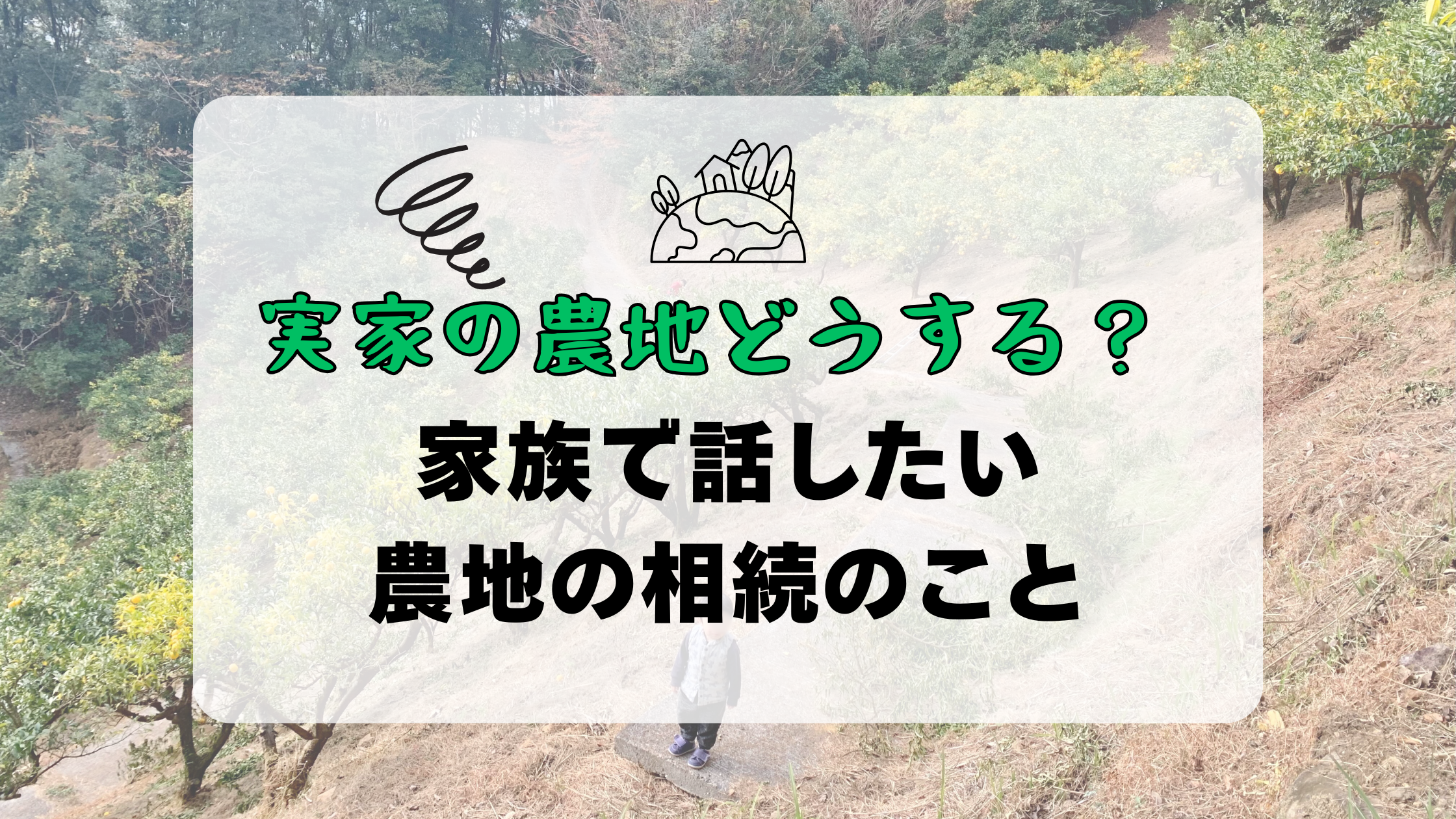

実家の農地をどうするか――。

親世代が高齢になり、いずれ自分たちが相続する立場になったとき、「引き継ぐべきか」「手放すべきか」で悩む人は多いと思います。

私自身もそのひとり。

いつかは今の居住地(都市部)と実家の2拠点生活をしながら、農地(果樹園)を受け継ぐのもいいなと思う一方で、現実的にはお金も体力も必要ですし、家の維持も大変そうだと感じています。

今回は、農地を相続する前に知っておきたい現実と、今からできる対策を整理してみました。

結論:農地の相続は「継ぐか」「手放すか」を早めに家族で話し合っておくべき

農地は、普通の土地よりも譲渡や売却のハードルが高いため、「相続したけど使えない」「維持費だけかかる」というケースが少なくありません。

だからこそ、

- 誰が将来農業を続けたいのか

- 継がない場合はどう処分するのか

を早めに話し合っておくことが必要です。

理由:農地は〝自由に売れない・貸せない・使えない”から

農地は「農地法」で厳しく制限されています。

たとえば、

- 農地を売る・貸す・転用するには農業委員会の許可が必要

- 農地を宅地や駐車場に変えるには「農地転用」の手続きが必要

- 名義上の所有者になっても耕作しなければ固定資産税が上がるリスク※がある

つまり、相続しただけで「自由に処分できる土地」ではないんです。

結果的に、

都会で暮らしている子どもが農地を相続しても、

「遠くて通えない」「売れない」「維持費だけ発生」――という状態になりがちです。

※遊休農地(耕作されておらず、今後も耕作されない見込みの農地/周辺地域の利用状況に比べ、利用の程度が著しく劣っている農地)と認定されると、固定資産税の評価額算方法が農地の場合と比較して約1.8倍ほどになる

父は農業委員会の役員を務めているので、わたし以上に譲渡・借用の難しさは分かっているようです。

具体例:家族が遠方で暮らしている場合の3つの選択肢

① 地元の農家や農業法人に貸す(農地の有効活用)

自分で農業を継がない場合、地元の農家や新規就農者に貸す方法があります。

市町村やJAを通して「農地バンク(農地中間管理機構)」に登録しておくと、借り手を探してもらえるケースもあります。

○メリット:農地を活かせる/固定資産税の軽減が続く

×デメリット:借り手がいない地域では難しい

高齢化の進む山間部の果樹園。周囲は耕作放棄地が増えてきました。借り手が居るのでしょうか。。。

② 農地の一部を「転用」して管理を簡略化する

生活用地(家のまわり)など、条件が合えば農地転用して駐車場や太陽光発電などに使えるケースもあります。

ただし、転用には行政の許可が必要で時間もコストもかかるので、親が元気なうちに申請を検討しておくのがベターです。

ですが私は在来動植物の生態系等の観点から、農地の太陽光発電化には反対です…。

③ 実家を中心に〝セカンドライフ型2拠点生活”にする

私自身が理想としているのがこの形。

子どもが独立したあと、現在の居住地である都市部と実家を行き来するような暮らしです。

半分自給自足のような農ある暮らしに憧れもありますが、現実的には

- 家の修繕費や維持費

- 農機具の管理

- 地元コミュニティとの関係づくり

など、思っているよりお金と時間がかかります。なので、今から「どの程度なら現実的に関われるか」をシミュレーションし、実現可能か否かを判断することが必要です。

老後資金に加えて実家維持費や交通費等も考慮した資金計画が必要です。

継ぐ・手放す、どちらも〝準備しておく”が正解

「自分の子に継がせる前に実家を整理しておきたい」という考えは、とても前向きな選択です。

- 継ぐなら → 登記・農地バンク登録・収益化の道を整理

- 手放すなら → 売却・貸付・相続放棄の選択肢を確認

農地も家も、「判断できるうちに話す・動く」を実践することが望ましいです。

農地をどうするかは、家族の〝思い出”と〝現実”をどうつなぐかの問題。後回しにせず、少しずつ整理していくことで、心にも余裕を持って次の暮らしを考えられると思います。

まだカエ子の実家は祖母、両親が生活を営んでいる場所でもあります。まずは居住者の意見を尊重し、良好な親子関係を保ちながら、未来への種まきを進めていきたいと思います。

コメント