~母方の実家の相続~

こんにちは。カエ子です。

今まで相続といえば、自分の実家である〝父方の実家”のことばかり考えていた私ですが、そういえば母方の実家も限界集落の 農地あり、家屋あり の、我が家と同じ状況なんですよね。

母の父(祖父)、母の兄(叔父)、奥様(叔母)が今も生活をしています。ですが叔父と叔母には子供が居ません。祖父も叔父も他界した場合に、もしや私たちにも関係があるのでは…?と気づいてしまった訳です。

今回は、そんな状況(子供のいない叔父・叔母)の相続を考えてみたいと思います。

【結論】

叔父(子どものいない母の兄)が亡くなった場合、母がすでに亡くなっていれば、母の子ども=私たちが法定相続人になります。

つまり、叔父の相続は自分たちにも関わる可能性が大いにあります。

【理由】

相続のルール(法定相続)は、亡くなった人の「親族の順番」で決まります。

- 第1順位:子ども(直系卑属)

- 第2順位:親(直系尊属)

- 第3順位:兄弟姉妹

叔父に子どもも両親もいない場合、

相続権は兄弟姉妹(母や他の兄弟)に移ります。

そして、その兄弟姉妹(=母)がすでに亡くなっている場合には、

その子ども(=私たち)が「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」として権利を引き継ぎます。

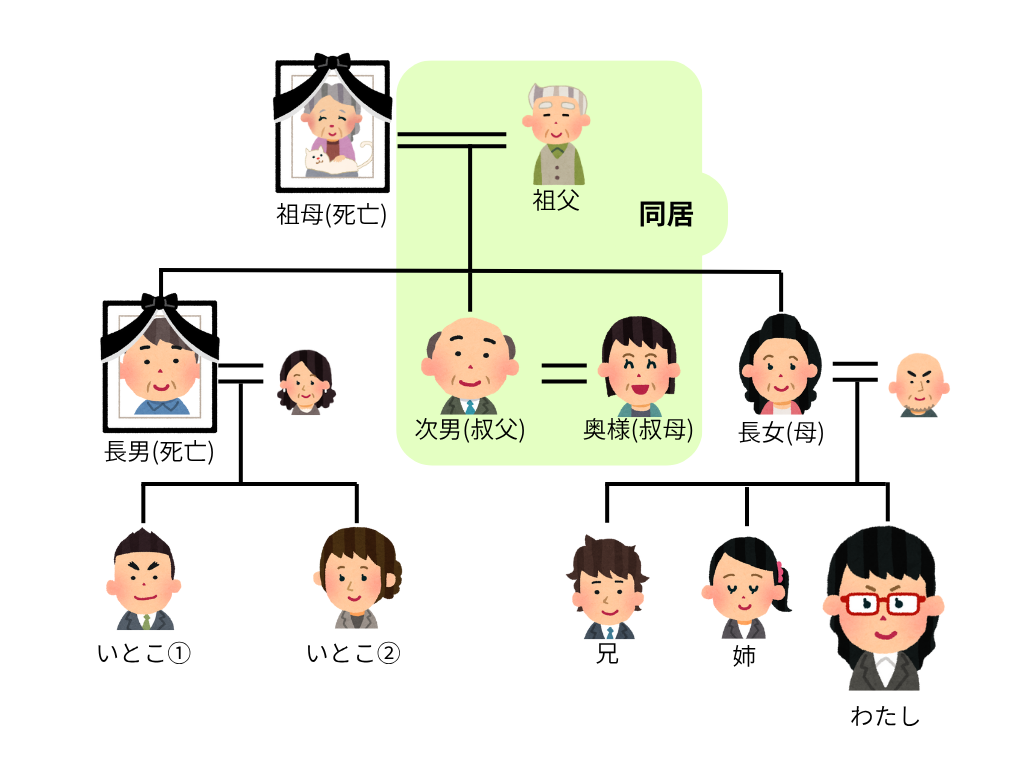

【具体例】私の場合

家族構成

- 祖父(母方の父)

├ 長男(他界)…子ども2人(いとこ)

├ 次男(叔父・子なし)+叔母(配偶者)

└ 長女(母・他界)…子ども3人(私たち)

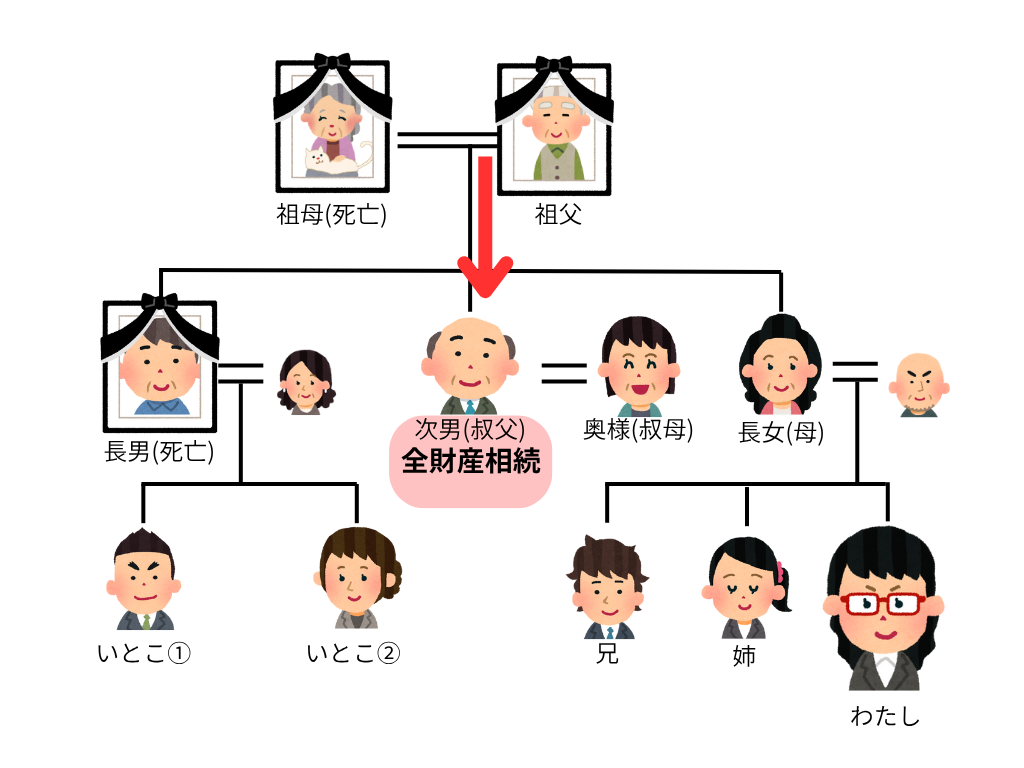

①祖父が亡くなったとき

叔父・母・長男(の子どもたち)が相続人でしたが、仮に「叔父が全財産を相続した」とします。

※叔母は同居家族ですが法定相続人ではないので相続は発生しません。

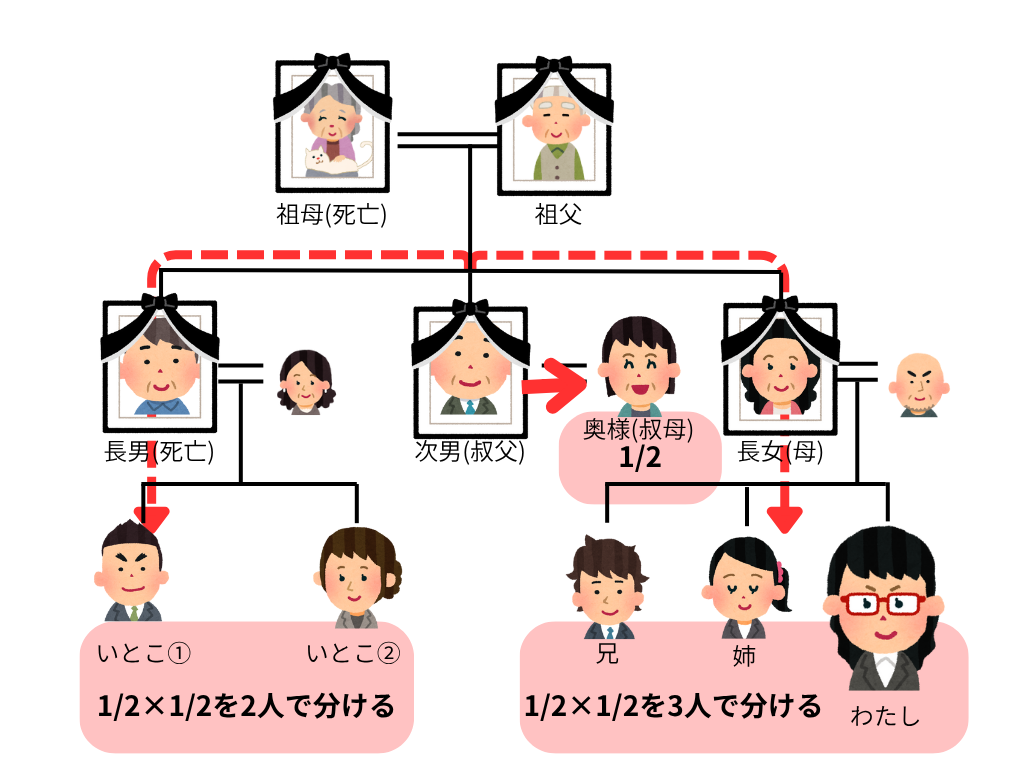

② その後、母が亡くなり叔父が亡くなったとき

叔父には子どもがいないため、次のようになります。

| 相続人 | 続柄 | 相続権の有無 | 相続割合(目安) |

|---|---|---|---|

| 叔母(配偶者) | 妻 | あり | 1/2 |

| 長男の子ども(いとこ2人) | 兄弟の代襲 | あり | 1/4(2人で分ける) |

| 母の子ども(私たち3人) | 姉妹の代襲 | あり | 1/4(3人で分ける) |

つまり、叔父の財産は「叔母が半分」、残り半分を「いとこ2人+私たち3人」で分ける構造になります。

母が亡くなる前に叔父が亡くなった場合は、叔母1/2、母1/2x1/2=1/4、いとこ2人1/2x1/2=1/4 の相続割合になり、私たちが直接かかわることは避けられます。ですが、後々母が亡くなった時に母の相続分を私たち子供が相続することになるので、相続を先送りしたにすぎませんね。

私が相続に関わらないケース

正直なところ、母方の実家は年に1~2回遊びに行く程度で、土地等を相続されても管理しきれないのが本音です。自分の子供に代襲相続が発生してはもっと困ります。

では、私が相続しないケースはどんな場合があるのでしょうか。

①祖父の相続発生時に母が相続放棄をした場合

→そもそも〝母が相続人ではなかった”と見なされ、代襲相続も発生しません。

②私が相続放棄をする

→“私が相続人ではなかった”とみなされ、自分の子供にも代襲相続が発生しません。

相続放棄、という手段も視野に入れておくべきかもしれません。

【結論(まとめ)】

結論として、

・ 叔父叔母に子どもがいない場合、自分たちにも相続が発生する可能性が高い。

・叔父の財産の半分は叔母に、残りは「亡くなった兄弟の子どもたち(=甥姪)」に分配される。

・母(叔父の妹)より先に叔父が亡くなった場合も、結局は母の相続時に自分たちが相続に関わるため、後々相続することに変わりない。

・管理しきれない可能性が高いと判断した場合は相続放棄も視野に入れる。

【対策・考えておきたいこと】

| 対策の方向性 | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 遺言書の作成 | 叔父が「誰にどのくらい残すか」を明確にする | 遺族間のトラブル回避 |

| 叔母の生活保障 | 叔父亡き後の生活費・住居権を守るための設計 | 実際の生活を守りやすい |

| 事前の話し合い | 相続が発生する前に「誰がどう関わるか」を共有 | 争族(あらそうぞく)を防ぐ |

| 専門家への相談 | 税理士・司法書士・行政書士など | 節税・登記・遺言の整備がスムーズ |

【最後に】

「うちは関係ないと思っていた叔父叔母の相続」が、いざというとき自分たちの名前も関係してくるということがわかりました。

家族のつながりが薄れていく時代だからこそ、こうした「法的なつながり」だけは知っておくのが大切。

とはいえ、叔父叔母という微妙に離れた存在の相続を話題に出すのは気が引けますよね。まずは一番身近な母に、今のうちに「もしものとき、誰がどう関わるのか」を話し、考えるきっかけを作ってみたいと思います。

コメント